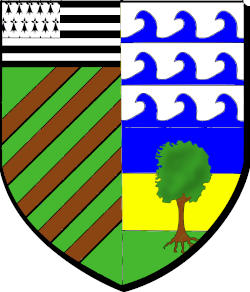

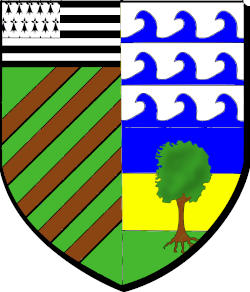

FREHEL

( FRÉHEL )

:

Fréhel

■ À mi-marée...

À Fréhel ou ailleurs, cette légende, À mi-marée..., eut son heure de gloire et, lors des veillées, anima certainement les soirées.Le conteur n'hésitait pas à se lancer dans des improvisations, il brodait, déformait, virevoletait au gré de son imagination pour créer un spectacle unique.

Assis près de la cheminée, jetant des herbes au feu, il faisait naître des flammes colorées et parfumées ; créant son et lumières d'antan, il y rajoutait les parfums.

Passant à Fréhel, vous vous souviendrez peut-être de cette légende.

Fréhel

- Français: Fréhel

- Breton: Frehel

( Brezhoneg ) - Population: 1 600

Gentilé: fréhélois

- Superficie: 18,91 km²

Densité: 84.61 hab/km²

- Latitude: 48°38'41" N

Longitude: 1°38'2" E

- Latitude: 48.628101" N

Longitude: 1.633890

- pages: 17

Pluherlin: Années 1930: Mariage à Pluherlin

⌘ Marv ar Gwaz - La mort du mari

Toutes les fois qu’il est mort quelqu’un des miens, j’en ai été avertie par un intersigne. Mais les intersignes qui m’ont le plus frappée, ce sont ceux qui précédèrent la mort de mon mari. J’en eus de toute sorte, pendant les sept mois que dura sa maladie. Un soir que je l’avais veillé un peu tard, je m’étais endormie de lassitude, sur le banc, auprès du lit. Je fus réveillée brusquement par un bruit semblable à celui d’une fenêtre qui s’ouvre. « Allons ! pensai-je, c’est le vent qui fait des siennes. » Il venait de me passer sur la figure un souffle humide et frais, comme s’il sortait d’une cave. Je me rappelai que j’avais oublié du lin peigné sur la haie du courtil où je l’avais mis à sécher, et je me dis : « Pourvu que le vent n’ait pas déjà emporté mon lin ! » Je me levai précipitamment. À ma grande surprise, la fenêtre était hermétiquement close. J’allai à la porte et je l’ouvris. Il faisait une nuit claire, pleine d’étoiles. Le lin était toujours sur la haie ; les arbres du courtil se tenaient immobiles. Pas une ombre de vent. Je ne m’inquiétais pas trop de ce premier fait, si mystérieux qu’il me parût. À quelques jours de là, à la tombée du jour, je filais, sur le pas de la porte, en compagnie d’une voisine. Tout à coup je m’entendis appeler par mon mari qui était couché à l’autre bout de la maison, dans un lit près de l’âtre. J’accourus. — Que te faut-il ? lui demandai-je. — Il ne me répondit point, et je vis qu’il dormait profondément, la tête tournée du côté de la muraille. Je revins vers la voisine : — Est-ce que vous n’avez pas entendu Lucas m’appeler, tout de suite ? — Si bien. — Comment expliquer cela ? il dort maintenant d’un sommeil de blaireau… Un mois ou deux s’écoulèrent. Mon homme n’allait ni mieux, ni pis. Cette nuit-là, je venais de m’étendre à son côté et je commençais à prendre mon repos, quand j’entendis, dans le grenier, juste au-dessus de ma tête, le pas de quelqu’un qui marchait avec précaution. Puis, ce furent comme des chuchotements entre plusieurs personnes. Puis, un fracas de planches qu’on remue. Enfin les coups répétés d’un marteau enfonçant des pointes. Tout cela était bien extraordinaire, car la trappe du grenier n’avait pas été levée depuis plus d’une semaine, et, en tout cas, il n’y avait dans ce grenier qu’un peu de balle d’avoine, quelque menu fagot, et pas une seule planche. Je criai à haute voix : — Qui est-ce donc qui fait là-haut tout ce bruit, pour empêcher des chrétiens de dormir ? Je fis ensuite le signe de la croix et j’attendis… Mais dès que j’eus parlé le bruit cessa. Le lendemain, j’allai à la rivière laver des draps. Pour se rendre de chez nous au Guindy[61], il n’y a pas de route, mais un étroit sentier, qui longe sur presque tout le trajet des talus plantés d’aulnes. Je m’étais à peine engagée dans le sentier que j’entendis un pas derrière moi, et aussi une respiration haletante, ainsi qu’un bruissement dans les branches d’aulne qui surplombaient. Chose étrange : je reconnus distinctement le pas de mon mari, le pas qu’il avait du temps qu’il était bien portant, quand il rentrait de sa journée dans une des fermes d’alentour. Je me retournai. Personne ! ! ! Je passai la matinée au lavoir. Au retour, je n’entendis plus rien, mais le faix de linge que je portais se mit à peser sur mes épaules d’un tel poids qu’on aurait juré que la toile s’était changée en plomb. J’ai compris depuis ce que cela signifiait. Parmi ces draps se trouvait celui qui devait servir trois jours après à ensevelir mon pauvre cher homme. Car, trois jours après, Lucas mourut. Dieu ait son âme ! Ces trois jours durant, les signes se succédèrent de façon presque ininterrompue. Une nuit, c’était la porte qui battait avec violence, une rumeur de foule pénétrant dans la maison, des pas nombreux montant l’escalier et le redescendant. La nuit suivante, c’étaient des sonneries lointaines de cloches, une lumière brûlant d’une flamme pâle au chevet du lit où nous couchions, puis des chants de prêtres qui s’en venaient par les champs de la direction du bourg. J’en étais arrivée à ne plus pouvoir fermer l’œil. Mais ce fut la dernière nuit qui fut la plus terrible. Mon mari, qui ne paraissait pas plus mal, m’avait défendu de veiller. Quand j’eus constaté qu’il reposait, j’essayai de m’assoupir à mon tour. Mais, à ce moment, les cahots d’une charrette se firent entendre. C’était d’autant plus surprenant qu’il n’y avait aucune voie charretière dans le voisinage de notre maison. Lorsque nous étions venus l’habiter, nous avions dû y transporter nos meubles dans des brouettes. Cependant c’était bien vers notre maison que se dirigeait la voiture. Le cri de l’essieu mal graissé se faisait de plus en plus distinct. Je l’entendis bientôt tout contre le pignon. Je me levai sur les genoux. Dans le mur auquel s’appuyait le bois de lit, il y avait une lucarne. Je regardai par cette lucarne, pensant que je verrais passer la charrette. Mais je ne vis rien que l’aire toute blanche, au clair de la lune, et les formes noires des arbres sur les fossés des champs. L’essieu continuait pourtant de grincer, et la charrette de cahoter. Elle fit le tour de la maison une première fois, puis une seconde, puis une troisième. Au troisième tour, un coup formidable s’abattit sur la porte. Mon mari se réveilla en sursaut : — Qu’y a-t-il ? Je ne voulus pas l’attrister et je répondis : — Je ne sais pas. Mais je grelottais d’épouvante. Il faut croire qu’on ne meurt pas de frayeur, puisque j’ai survécu à cette nuit-là. Mon homme trépassa le lendemain qui était un samedi, sur le coup de dix heures. (Communiqué par M. Le Mare, instituteur ; conté par une vieille filandière de Pluzunet [Côtes-du-Nord]. — Août 1891.)