MONTSALIER

( MONTSALIER )

:

Montsalier

■ 40 heures sous terre

Ils sont spéléologues.

Ce dimanche de 1948, à Montsalier, commune française des Alpes-de-Haute-Provence, ils se lancent dans les profondeurs pour explorer le Gouffre du Caladaire découvert en 1942 par un groupe d'Apt.

Ils visent un record mondial et resteront 40 heures dans ce terrible aven en tentant de battre le record de Chevalier, spéléologue ayant atteint 672 mètres dans le réseau de Crolles, en Isère...

Montsalier

- Français: Montsalier

- Provençal: Montsalier

( Provençau ) - Population: 144

Gentilé: Salimontains - Type: Commune

- Superficie: 23,81 km²

Densité: 6.05 hab/km²

- Latitude: 44°1'45" N

Longitude: 5°37'34" E

- Latitude: 44.012600" N

Longitude: 5.609424

- pages: 29

⌘ 40 heures sous terre

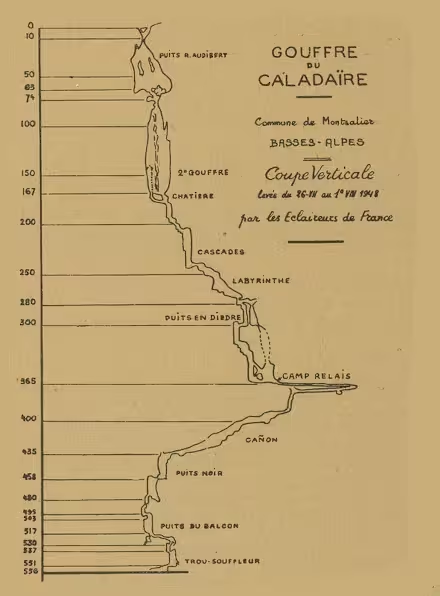

Situé près du hameau de l'Obœuf, Le Gouffre due Caladaïre, aussi connu sous le nom d'Aven du Caladaïre, était connu des indigènes sous le nom de Trou de l'Obœuf. Sa bouche, étroite, et le gouffre vit, en 1942, sa première exploration officielle réalisée par les Routiers Éclaireurs de France du clan d'Apt. Ces explorations furent interrompues par l'occupation allemande et ne purent reprendre qu'en 1945. C'est lors de ces explorations de 1945 que la découverte de restes humains au fond du premier puit, puis le lien établi avec la disparition mystérieuse d'un cantonnier au XIX° verra le nom du gouffre passer de Trou de l'Obœuf à Gouffre du Caladaïre ; un caladaïre étant un cantonnier en langue provençale.

La découverte, cote -74, d'un puit de 95 mètres ne put être explorée cette année-là par manque de matériel et c'est en 1946, au mois de mai, que le Centre National de Spéléologie d'EDF reçut un premier rapport qui vit l'instructeur Général Baronne chargé de diriger les expéditions à venir. Il fut décidé collaboration avec la Société de Spéléologie d'Avignon qui avait aussi été informée de l'existence de ce gouffre. son Président, André Lenain, fut chargé de la direction des opérations conjuguées entre les deux associations spéléologiques.

1947 vit accès à la cote -274, puis la cote -310 en juillet de la même année. Dans cette immédiate après-guerre, le matériel faisant défaut, les explorations cessèrent jusqu'en 1948 ; année qui vit une expédition organisée, l'expédition Lenain et Barone, qui atteindra la cote -480 lors de leur descente des 28, 29, 31 mars et 1° avril.

L'aven du Caladaïre

L'aven du Caladaïre◎ L'exploration de 1948

Multiples explorations furent réalisées. Découvrons ce que rapporte le journal France - Dahomey: Honneur et Patrie dans son journal du 3 avril 1948:

Les éclaireurs de France et les spéléologues d’Avignon ont entrepris le jour de Pâques l’exploration du gouffre de Caladaire, près de la petite cité de Banon.

Ce gouffre est considéré comme un des plus profonds d’Europe et 358 mètres en profondeur ont été déjà explorés. Les spéléologues espèrent qu’ils battront le record de descente établi à Bras, dans l’Isère, avec 635 mètres, mais aussi trouver l’origine de la fontaine de Vaucluse.

Les éclaireurs et les spéléologues ont atteint vers 8 heures du matin une cote de 490 mètres à l’intérieur du gouffre du Caladaïre.

Les éclaireurs qui avaient établi la veille, vers 22 heures, leur campement au fond déjà connu, c’est-à-dire un peu plus de 300 mètres, ont poursuivi la descente sous la conduite de leurs chefs Lenain et Barone.

Un puits vertical a été bientôt atteint mais soudain une exclamation de M. Lenain a causé en haut une petite déception : c’est une partie bouchée qu’il va falloir remonter. Et il a expliqué qu’une masse d’argile, dont l’épaisseur ne pouvait être déterminée, empêchait de continuer la descente. Force a été donc à l’équipe de pointe de remonter les quarante mètres parcourus pour essayer de trouvera, à la lueur des torches, le passage à travers l’une des fissures rencontrées pendant la descente.

Les éclaireurs se sont engagés alors dans une galerie qui leur a paru devoir être praticable : une intéressante découverte les attendait au bout du couloir ; celui-ci donne en effet accès à un deuxième gouffre, orienté au sud-est, rempli d’une eau torrentielle et situé à une cote d’environ 400 mètres. Ce premier résultat inattendu a comblé de joie les spéléologues et M. Lenain a noté pour les faire connaître ultérieurement tous les détails techniques de ce second gouffre.

Au treuil et à la manivelle

Au treuil et à la manivelleVers la fin de la matinée de lundi, des personnalités officielles ayant à leur tête M. Tomasi, préfet des Basses-Alpes, se sont rendues au camp des éclaireurs.

M. Tomasi s’est mis en relation par téléphone avec M. Lenain qui lui a fait un court exposé des particularités du nouveau gouffre découvert. La descente a continué après le déjeuner, lentement, mais dans des conditions de parfaite sécurité.

La demande téléphonique de M. Lenain laisse penser qu’un lac souterrain a été probablement découvert. Le chef de l’expédition a demandé en effet que des canots pneumatiques lui soient envoyés. Il lui a été donné satisfaction mais plusieurs heures sont nécessaires pour que ceux-ci parviennent à la profondeur atteinte par les spéléologues qui est environ de 400 mètres.

Vers 16 heures, cinq hommes d’équipe de la pointe ont remonté, l’un d’eux ayant été brûlé au visage par le magnésium. Son état n'est pas grave, mais il ne pourra pas poursuivre l’exploration avec ses camarades.

Dans les boyaux

Dans les boyauxAprès avoir atteint une profondeur de 490 mètres, les premiers hommes d’équipe de pointe, descendus il y a une quarantaine d’heures, ont commencé à remonter à la surface ; l’expédition touche maintenant à sa fin.

Heureux de revoir le soleil et portant sur leurs traits des marques de fatigue, les explorateurs du gouffre du Caladaïre revenus le 30 au matin ont donné les indications suivantes sur la visite des galeries situées au-dessous de la cote 313 atteinte en 1944 :

⤇ L’expédition s’est effectuée dans de bonnes conditions. Après avoir réussi à contourner le bouchon d’argile obstruant le puits principal, nous avons découvert une grande salle à l’extrémité d’une longue galerie où coulait un ruisseau d’eau vive. Partout le sol est extrêmement gluant, gênant notre avance et nous obligeant à marcher constamment dans la boue. L’équipe de la pointe est parvenue à 490 mètres en profondeur. On était au complet. Mais les derniers 20 mètres ont été franchis par quatre hommes seulement dont MM. Lenain et Barone.

⤇ Aucun incident particulier n’est à signaler vers la fin de la descente. Nous n’avons pas eu à faire usage de canots pneumatiques. Le téléphone était interrompu et nous ne pouvions plus communiquer avec la surface. D’autre part, le treuil placé à 90 mètres était cassé et, faute de matériel, il était impossible de continuer. D’ailleurs les hommes étaient épuisés.

Un peu plus tard, les explorateurs sont sortis du gouffre un à un.

Après quelques années de sommeil, les explorations reprennent en 1964 pour atteindre les -518 mètres puis les -640 mètres en 1965. L'année 1966 verra le fond du gouffre atteint avec une cote -666 mètres.

L'exploration des prolongements de ce gouffre intégré au bassin versant de la Fontaine de Vaucluse continuent...

< Gouffre et gros matériel >